北欧発のフィットネストレンド「プロッギング」

北欧というとIKEAなどにみる独特のデザインや環境先進国といったイメージを思い浮かべる人が多いかもしれないが、フィットネスというイメージを持つ人は少ないだろう。北欧諸国は寒く、活発に運動しているイメージを持ちにくいからだ。

しかし、北欧諸国はフィットネス/ウェルビーイング分野においても先進国と呼べる状態を実現しており、ロールモデルとして見られる場合も少なくない。

その北欧諸国の1つスウェーデンではこの数年「プロッギング(Plogging)」と呼ばれるフィットネストレンドが拡大、米国や英国など他の欧米諸国にも広がりを見せている。

プロッギングとはどのようなフィットネストレンドなのか。

これはスウェーデン語の「plocka upp(拾う)」と「jogga(ジョギング)」という言葉を組み合わせた造語。文字通り、ごみ拾いをしながらジョギングすることを意味する。

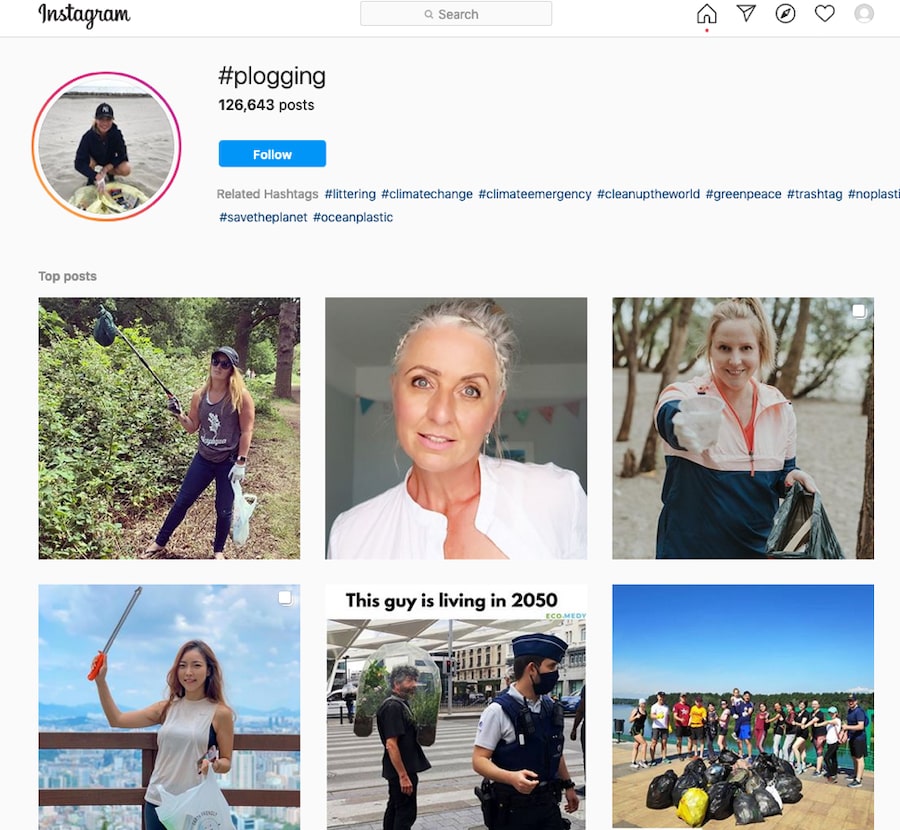

2016年頃にスウェーデンで始まったこのトレンド。現在では、欧米諸国だけでなく、日本、韓国、インドなどアジア圏にも拡散。インスタグラムの#ploggingを付けた投稿は12万件(2020年6月末現在)を超えるに至っている。ウェルネスメディアGetTheGloss2018年7月の記事によると、当時のインスタにおける#plogging投稿数は1万8000件だった。この2年で10倍近く増えた計算となる。

https://www.instagram.com/explore/tags/plogging/

新型コロナによるロックダウン/外出自粛により世界各地のプロッギング活動は一時的に不活発化したようだが、ロックダウン緩和に伴い、再び活発化することが見込まれる。英語圏の主要メディアが使い捨てマスクや消毒液ボトルなどの「コロナごみ」による環境汚染問題を取り上げていることから、プロッギング実践者は以前よりも増える可能性がある。

環境面だけでなく、フィットネス効果の観点からもプロッギングへの注目度は高まるかもしれない。

スウェーデンのフィットネスアプリ「Lifesum」によると、30分のジョギングでは平均で235カロリーを消費するが、プロッギングでは288カロリー消費できるという。プロッギングでは、地面に落ちているごみを拾う動作が必要となるため、通常よりも多くのカロリーを消費するようだ。Lifesumアプリでは、エクササイズ項目にプロッギングが追加されており、ユーザーはプロッギングによる運動データをトラックできるとのこと。

北欧でプロッギングが生まれた理由、「friluftsliv」という思考様式

このプロッギングは、身体・心理・感情的な健康と環境は切り離せないという北欧諸国の哲学/思考様式の一端を示す事象。未来のフィットネスやウェルビーイングプログラムのあり方を考える上で、有益な示唆を与えてくれるものだ。

スウェーデンでプロッギングという活動が広まった理由の1つとして挙げられるのが「friluftsliv」という北欧の人々が持つ特有の考え方だ。ノルウェー語で「open air life(自然に根ざした生活)」を意味する言葉だが、ノルウェーだけでなく北欧諸国の多くで使われる言葉になっている。

自然の中でこそ、人間の精神的・身体的なウェルビーイングが高まるという発想であり、北欧諸国の人々をアウトドア活動やジョギングなどに駆り立てる要因の1つになっていると思われる。

人間は自然の一部であり、自分たちの健康状態は自然に大きく影響されるとの考え。その自然の健康状態が悪化すれば、自分たちにも跳ね返ってくる。このような危機感がプロッギングというトレンドを生み出したり、先進的な環境取り組みにつながっているのかもしれない。

Photo by Tanya Tulupenko on Unsplash

friluftslivを反映していると思われるトレンドは、プロッギングのほかにも多数確認できる。

デンマークの首都コペンハーゲンでは、通勤者の50%が自転車を利用、また25%は公共交通機関と自転車の組み合わせで通勤しているという。コペンハーゲンは「世界一の自転車都市」と称されるほどに自転車利用が活発な都市となっているのだ。他の北欧都市でも、通勤時の自動車利用は減少し、自転車利用者が増加している。

また北欧は電気自動車シフトが世界で最も進む地域でもある。ノルウェーでは、新車販売に占める電気自動車の割合はすでに60%に到達している。政府による免税といった優遇策が電気自動車普及を後押ししている側面もあるが、friluftslivの影響も大きいと考えられるだろう。

北欧諸国の幸福度の高さとクリエイティビティ

北欧諸国は幸福度が高く、クリエイティブなビジネスが誕生しやすい環境にある。これは積極的に自然の中に身を置き心身の健康を保つという姿勢が大きく関係しているのかもれない。

国連が毎年発表している「世界幸福度ランキング」。2020年版ではトップ10のうち半分を北欧諸国が占めた。1位フィンランド、2位デンマーク、3位スイス、4位アイスランド、5位ノルウェー、6位オランダ、7位スウェーデン、8位ニュージーランド、9位オーストリア、10位ルクセンブルク。この国別ランキングは、1人あたりGDPや健康寿命などから算出された総合指数で順位付けされたもの。

このほか「主観的なウェルビーイング度合い」で都市ごとに順位付けされたランキングも発表されている。この主観的ウェルビーイング度合いのランキングでもトップ10を北欧都市が大半を占める。最新ランキング1位はフィンランド・ヘルシンキ。以下、2位デンマーク・オーフス、3位ニュージーランド・ウェリントン、4位スイス・チューリッヒ、5位デンマーク・コペンハーゲン、6位ノルウェー・ベルゲン、7位ノルウェー・オスロ、8位イスラエル・テルアビブ、9位スウェーデン・ストックホルム、10位オーストラリア・ブリスベンとなった。

Photo by Tapio Haaja on Unsplash

健康度や幸福度が高い状態は、人々のクリエイティブ活動を促進させる。人口が少ない中でも、世界的なクリエイティブ企業が多数誕生する秘訣なのかもしれない。日本でも広く知られた家具大手IKEAや音楽ストリーミングのSpotify、アパレル大手H&Mはスウェーデン発の企業。世界的に人気のゲーム「マインクラフト」もスウェーデン発。一方、世界的に大ヒットしたモバイルゲーム「アングリーバード」はフィンランドの企業が開発した。 未来のフィットネスのヒントは、身体の健康だけでなく、精神的・感情的な健康、そして環境やクリエイティビティを包含する北欧的なアプローチから見つけることができるのかもしれない。